- La production de viande et d'œufs nécessite plus d'eau que celle des légumineuses et des céréales.

- L'élevage émet des quantités importantes de nitrates, phosphates et autres substances qui s'accumulent dans l'eau et provoquent la prolifération des algues vertes.

- Près de 80 % des émissions d'ammoniac proviennent de l’élevage. L'ammoniac se dissout dans les précipitations et provoque des pluies acides.

- Les élevages bretons émettent autant d'excréments que 60 millions d'habitants et ces excréments sont répandus sans traitement sur le sol et polluent les eaux souterraines.

![]()

Gaspillage d’eau

La Terre a un stock d’eau limité, une ressource qui est indispensable à la production de nourriture. La FAO estime que la croissance des besoins en eau de l’agriculture d’ici 2050 est globalement soutenable (FAO, 2015), avec cependant une quinzaine de précisions, dont celles-ci :

- Certaines régions du globe risquent d’être confrontées à des sécheresses et pénuries d’eau.

- L’agriculture est et sera le secteur d’activité le plus gourmand en eau, elle doit donc maximiser son efficacité.

- Le réchauffement climatique va nécessiter des adaptations techniques pour limiter ces besoins croissants en eau.

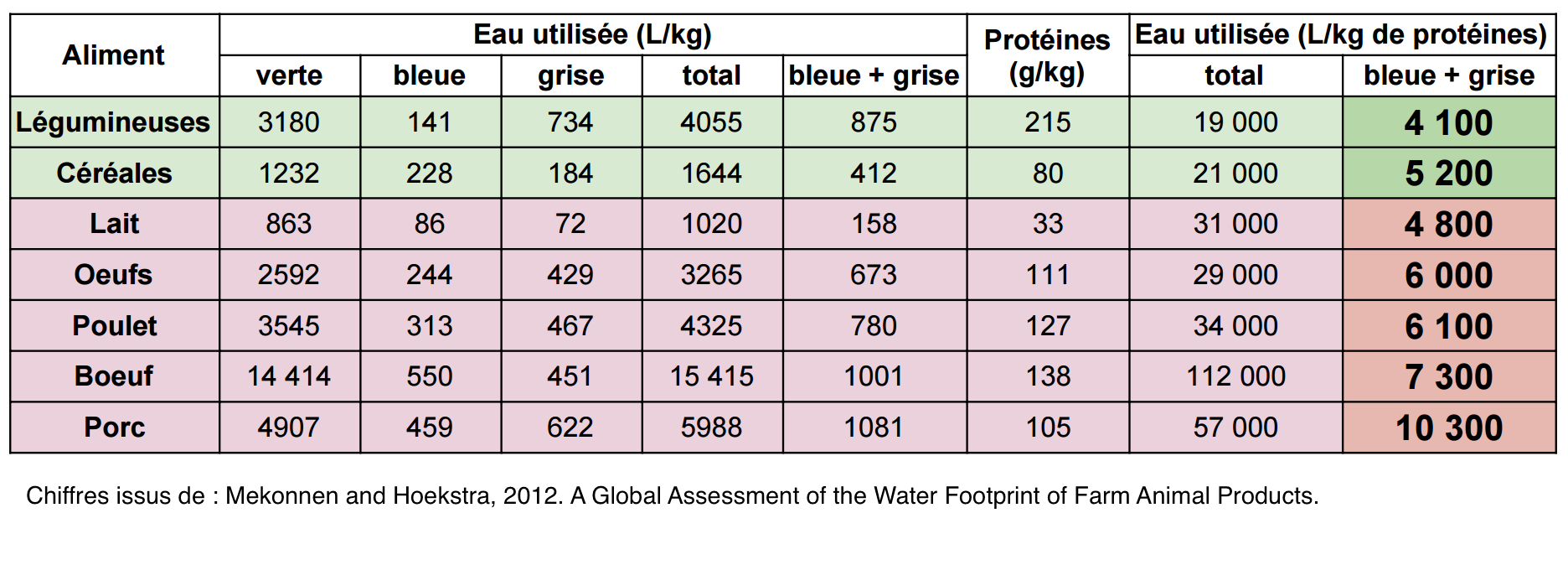

La quantité d’eau utilisée lors de la production des aliments est une donnée complexe et difficile à estimer. On sépare généralement cette eau en trois catégories : l’eau bleue qui représente l’eau douce des nappes phréatiques, des rivières, etc ; l’eau verte qui représente l’eau de pluie ; l’eau grise étant l’eau nécessaire pour absorber les polluants générés lors de la production.

On entend souvent qu’environ 15 000 litres d’eau sont nécessaires à la production d’un kg de viande de boeuf. C’est vrai, mais il s’agit à plus de 90 % d’eau de pluie : étant donnée la surface occupée par les pâturages, cela n’a rien d’étonnant. Comme les pâturages ne sont pas toujours des terres cultivables, il peut paraître plus juste de ne prendre en compte que l’eau bleue et l’eau grise pour faire un comparaison entre productions animales et végétales.

Pour plus de précision, il est préférable d’exprimer les chiffres en litre d’eau par kg de protéines et non d’aliment.

En moyenne, il faut donc 7900 l d'eau pour obtenir 1 kg de protéines carnées contre 4650 l pour 1 kg de protéines végétales. Si les chiffres sont moins spectaculaires si on ne compte pas l’eau de pluie, on voit qu’à l’exception du lait, les protéines animales sont plus coûteuses en eau que leurs équivalentes végétales. (Mekonnen and Hoekstra, 2012)

Pour ce qui est des matières grasses, cette même étude montre qu'en termes de consommation d'eau, il est nettement plus avantageux d'utiliser des cultures végétales telles que le colza et le tournesol, plutôt que des produits d'origine animale.

Une des pistes pour réduire la consommation d’eau par l’agriculture est donc de végétaliser notre alimentation et d’encourager une transition des productions animales vers des cultures végétales.

Pollution des eaux

L’élevage, y compris la pisciculture, est la plus grande source de polluants de l’eau : principalement à travers les déchets animaux, les antibiotiques, les hormones, les produits chimiques des tanneries, les engrais et les pesticides utilisés pour les cultures fourragères... (FAO, 2006, part V).

L'eutrophisation, c'est-à-dire l'accumulation dans l'eau des nitrates, du phosphore et d'autres nutriments, est responsable de la prolifération des algues vertes et de la dégénération des récifs coralliens. Cette eutrophisation cause la mort de nombreux animaux sauvages aquatiques (Ménesguen et al., 2001) et de quelques animaux domestiques. L’élevage y contribue de façon directe par les rejets de lisiers et indirecte par l’excès d’engrais apportés aux cultures de céréales destinées à nourrir le bétail.

La gestion des déjections animales dans les élevages intensifs provoque l'infiltration (lessivage) des nitrates et des agents pathogènes dans les nappes phréatiques, qui met souvent en péril les réserves d’eau potable (FAO, 2005).

Pluies acides

Les émissions d’ammoniac (NH3) sont à 95 % d’origine agricole, dont 80 % proviennent de l’élevage (Portejoie et al., 2002).

Ce gaz très soluble dans l'eau se dissout dans les précipitations sous forme d'ammonium (NH4+), un ion acide, l'une des principales causes des pluies acides.

Les pluies acides perturbent la photosynthèse (les plantes utilisent la lumière pour se nourrir) et détruisent les éléments nutritifs du sol, causant le dépérissement forestier. Le dernier rapport européen de l'ICP Forests indique une acidification croissante des sols forestiers en Europe : à l'exception des sols très acides qui sont en recul, tous les autres sols acides le deviennent de plus en plus. En raison d'un trop grand apport en azote, 14 % des sols forestiers présenteraient des déséquilibres au niveau de leur composition, à cause notamment des émissions d'ammoniac. La situation française semble être l'une des pires. (Commission Européenne, 2011).

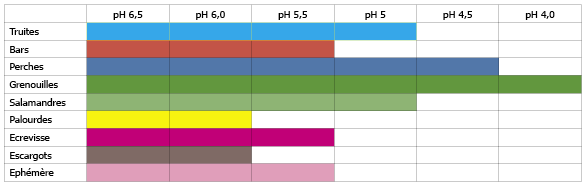

Les lacs, les fleuves, les ruisseaux et les rivières sont eux aussi altérés par les pluies acides : on observe une réduction et une disparition d’espèces aquatiques, très sensibles au changement de pH (EPA, 2012).

Au Canada, sur 160 000 lacs de 10 hectares ou plus étudiés, 19,4 % étaient acides et 51 % en train de le devenir (Dupont, 2004).

Et en France ?

La France est le second pays émetteur d’ammoniac en Europe (EEA, 2016, p. 47, tableau 3.7.). Ces émissions sont à 97 % d’origine agricole, dont 75 % proviennent des élevages (Martin et Mathias, 2013), qui génèrent près de 300 millions de tonnes de déjections animales par an (IFEN-SCEES, 2005, p.53); dont la moitié est épandue dans les champs.

Les émissions de GES dans le monde.

Les émissions de GES en France.

Les recommandations des experts de l'environnement sur la réduction de la consommation de viande.

Bibliographie

- Commission Européenne, Institute of World Forestry, 2011. The Condition of Forests in Europe, p. 11.

- Dupont, Jacques. 2004. La problématique des lacs acides au Québec. Direction du suivi de l’état de l’environnement, Environnement Québec.

- EPA, 2012. US Environmental Protection Agency, Effects of Acid Rain - Surface Waters and Aquatic Animals.

- EEA, 2016. European Environment Agency, European Community emission inventory, report 1990–2012 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP), juin 2014

- FAO, 2005. « Pollution from industrialized livestock production », FAO Livestock Policy Briefs n°2, Rome.

- FAO, 2006. Livestock long shadow, Rome : Food and agriculture organisation of the United Nations.

- FAO, 2015. Towards a water and food secure future.

- IFEN-SCEES, 2005. Étude pilote sur les déchets agricoles, mars 2005.

- Martin C., 2009. « Bretagne : ce rapport confidentiel sur les algues vertes qui accable les agriculteurs », Le Point, 21 octobre 2009.

- Martin E. et Mathias E., 2013. Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d'ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030, ADEME, CITEPA (juillet 2013).

- Mekonnen and Hoekstra, 2012. A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products.

- Ménesguen A. et al., 2001. L'eutrophisation des eaux marines et saumâtres en Europe, en particulier en France.

- Portejoie S., Martinez J., Landmann G., 2002. "L’ammoniac d’origine agricole : impacts sur la santé humaine et animale et sur le milieu naturel", INRA Productions animales 15 (3), 151-160.

1. Les différents segments pris en compte sont l’abreuvement des animaux et l’entretien des locaux, les abattoirs et industries agroalimentaires, les tanneries et l’irrigation des cultures fourragères (Fao, 2006, pp. 128-135).